-

Histoire-histoires

Liste des textes (cliquer sur le titre pour accéder directement à l'article)

-

Par assoc.tertulia le 2 Janvier 2020 à 19:34

Le fantôme de Radio Liberty

Sous la belle plage de Pals, en Catalogne, le pacifique troupeau bronzeur des touristes modernes ne soupçonne même pas la présence de l’immense fantôme d’une étonnante réalisation qui est restée plantée là pendant une cinquantaine d’années : les antennes de Radio Liberty.

La Plage de Pals aujourd’hui.

Encadré : zone de l’ancienne Radio Liberty

Nous sommes en 1955, à la fois en pleine période dure du franquisme, et pendant la « Guerre Froide » (1947 – 1989) entre les USA et l’URSS.

La Guerre des ondes.

A cette époque là, pas d’Internet et pas de « réseaux sociaux » sur lesquels on fait aujourd’hui la propagande politique, guerrière ou terroriste.

La seule manière de franchir le « Rideau de Fer » était la radio, en ondes courtes qui portent loin. Mais, même avec la radio, ce n’était pas chose facile ! La première tentative fut faite à partir de l’Allemagne, et l’expérience dura exactement 20 minutes, au bout desquelles l’URSS avait déjà mis en place un efficace système de brouillage...

L’ « American Comitte for Liberation » (AMCOMLIB) se livra alors à une étude exhaustive de tous les points de l’Europe d’où l’on pourrait émettre des ondes difficiles à brouiller.

Il nous faut ici regarder de plus près ce qu’est la transmission des ondes radio.

Selon leur longueur propre, les ondes radio n’ont pas le même comportement en ce qui concerne leur propagation ; par exemple, la « modulation de fréquence » circule un peu comme la lumière : en ligne droite, et elle craint les obstacles. Mais, à l’époque, elle n’était pas à l’ordre du jour.

Les ondes utilisées par Radio Liberty étaient de type « modulation d’amplitude », et dans la catégorie « ondes courtes », dont la longueur est comprise entre 10 et 100m.

En bleu : ondes de Radio Liberty

En rouge : ondes de l’URSS

La particularité principale de ces ondes est qu’elles « rebondissent » sur les hautes couches de l’atmosphère, puis sur le sol (et encore beaucoup mieux sur l’eau), comme une balle prisonnière dans un cerceau, même le jour, et qu’elle sont capables de faire le tour de la Terre et de revenir à l’envoyeur en une fraction de seconde.

Il convenait donc de calculer le « rebond » de telle manière qu’il tombe sur Moscou, et cela dépendait de multiples variables, dont la présence ou l’absence d’obstacles et de surfaces de réflexion.

Bref, la Catalogne fut considérée comme la base de lancement idéale, et, en Catalogne, une plage semi déserte à l’époque, celle de Pals, à la hauteur de Gerona, car la Méditerranée offrait un magnifique plan de réflexion et d’amplification.

Les Américains, avec la CIA, n’eurent pas vraiment de difficultés pour convaincre Franco de l’interêt d’émettre de la propagande anti communiste !

En 1958, ils achetèrent à Pals une bande littorale d’environ 34 ha, au nom de l’Etat espagnol, qui en devenait donc le propriétaire, et la leur relouait selon un bail qui devait aller jusqu’en 2015.

Cette émetteur ferait partie du vaste réseau de Radio Liberty qu’ils possédaient dans le monde, et ils avaient vu grand, car il allait devenir le plus puissant de tous.

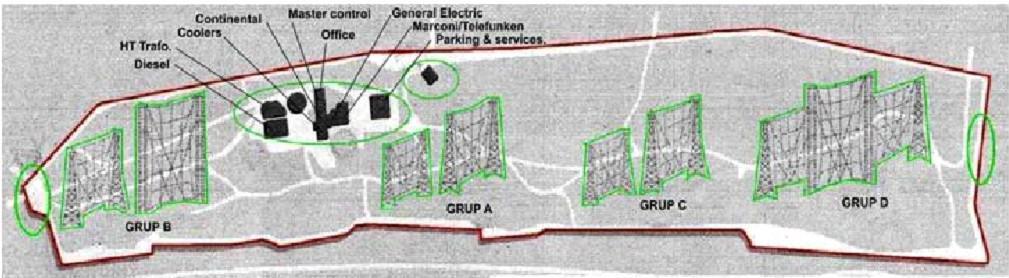

De gigantesques travaux furent entrepris, à commencer par une route, puis par la construction des bâtiments et l’érection de 12, 14 puis 18 tours pour les antennes.

Plan d’ensemble des installations

La technologie employée était le nec plus ultra mondial, à tous points de vue.

Le choix se porta sur l’ antenne « rideau » qui est très « directive », et que l’on peut donc régler avec une grande précision sur sa cible.

Il y avait cinq antennes constituées chacune d’un ensemble de tours et de « rideaux », avec trois modèles de pylones, les plus grands mesurant presque 170 m de haut !

Afin de bien arroser le territoire de l’URSS, la puissance requise était gigantesque. Il fallait des générateurs à la mesure : cinq énormes moteurs diesel attelés à des générateurs de 3 MW (mégawats) tournaient nuit et jour à la base !

Vue d’ensemble, à la grande époque

Et, bien sûr, un personnel très spécialisé dans tous les domaines commença à affluer vers cette enceinte protégée, entre autres, des speakers natifs : en effet, Radio Liberty arriva à émettre en 17 langues !

La première émission, prévue le 23 mars 1959 à 3h, eut lieu seulement à 3h 05, car la nervosité était à son comble et, au moment de lancer la première bobine sur le magnétophone, le technicien appuya sur « rewind » au lieu de « play »...

Petit à petit, tous les personnels se mirent à former une grande famille, et ils étaient particulièrement choyés ! Bureaux luxueux, bibliothèque, salles de réunion, commémoration conviviale de toutes les Fêtes, rencontres entre gens particulièrement courtois et compétents, etc.

Et les Américains payaient bien !

Un ancien garde civil raconte comment, dans son premier métier, il gagnait 800 pesetas par mois, et qu’employé comme garde des lieux, il en toucha aussitôt 5.000 !

Tous ceux qui s’en souviennent aujourd’hui parlent de « la meilleure période de leur vie ».

Les « Palsencs » —c’est leur nom en catalan— allaient de surprise en surprise, et les « légendes urbaines » couraient bon train dans la petite ville qui comptait alors moins de 2.000 habitants. Les antennes provoquaient-elles des maladies mortelles, y avait-il des missiles et des bombes atomiques sous la base, la CIA espionnait-elle tout le monde et envoyait-elle des messages codés, Gorbatchef écoutait-il Radio Liberty pour se tenir au courant de ce qui se passait dans son propre pays ?

En 1989, après la chute du Mur de Berlin et de l’URSS, la question se posa sérieusement du futur de Radio Liberty. Dorénavant, elle n’avait plus le même sens ni la même utilité, et le « feu sacré » s’était éteint. Elle devint définitivement muette le 25 mai 2001.

Mais les installations étaient toujours debout, et en 2002 commença à poindre un phénomène bien tristement connu aujourd’hui : le Djihad islamique. Les Américains eurent un nouveau projet qui aurait peut-être été utile :

On ne le saura jamais, car les Indépendantistes, les Ecologistes et ... les promoteurs s’y opposèrent, et le 22 mars 2006...

La chute des antennes

« ¡Qué putada ! » murmure discrètement le père, devant sa fillette de sept ans qui s’exclamait « Papá, ¿qué pena, no ? ».

Le projet de Musée n’a jamais vu le jour.

Par contre, un immense golf occupe maintenant la moitié de l’ancien site auquel il donne désormais son nom.

Il reste encore une zone protégée où s’épanouissent des plantes et des animaux uniques dans cette zone.

Mais, rassurez-vous, les promoteurs sont à l’affût et, la corruption endémique fera le reste, sur ce sujet sensible !

Daniel D.

1 commentaire

1 commentaire

-

Par assoc.tertulia le 25 Avril 2019 à 14:42

Les tribulations d’un inventeur1

ou la malchance d’être né et mort trop tôt.

Marcelino Sanz de Sautuola (1831 – 1888)

1 Au sens premier de « découvreur ».

Don Marcelino, issu d’une riche famille noble, naquit près de Santander et fit des études de droit. Financièrement à l’aise, il n’exerça pas de profession juridique ; il se consacra à la gestion de ses biens, et surtout à ses passions : botanique, géologie archéologie et préhistoire, puis anthropologie, domaines dans lesquels il devint un amateur éclairé et avisé.

Il résidait souvent dans une sorte de château, implanté sur une propriété familiale. Il se livrait à la recherche de fossiles et de pierres taillées dans les nombreux gisements préhistoriques des environs.

Sur le plan archéologique, il fit plusieurs expositions à Santander, pour lesquelles il obtint un Prix.

Sur le plan botanique, il acclimata l’eucalyptus dans sa région, en 1863.

Les choses allaient de ce train ; son métayer, Modesto Cubillas, s’occupait de la propriété et réservait ses loisirs pour la chasse. C’est ainsi qu’un beau jour de 1868, il perdit son chien dans des fourrés de la montagne… L’ayant patiemment cherché, il le retrouva coincé dans un trou rempli d’éboulis. Ce trou lui sembla bizarre, propre à intéresser son châtelain pour ses recherches. Il lui en fit part, et on commença l’exploration en 1875.

Effectivement, ce trou se révéla riche en trouvailles archéologiques. Toujours le nez par terre, don Marcelino progressa dans la caverne, et sa récolte fut magnifique.

En 1879, sa fille María, qui avait maintenant huit ans voulut l’accompagner dans ses fouilles, et elle emporta une lampe, car elle était curieuse et dégourdie.

Quelle ne fut pas la surprise du père quand il l’entendit crier qu’il y avait des taureaux peints au plafond de la grotte ! Il accourut et constata que ce n’étaient pas des taureaux, mais des bisons, et vit qu’il y avait aussi d’autres animaux anciens.

Les yeux humains de la petite María sont donc les premiers à avoir revu ces chefs d’œuvre après 15.000 ans…

Marcelino ressortit de la grotte tellement bouleversé, qu’il partit aussitôt pour Madrid voir son ami, le Docteur en préhistoire et archéologie Juan Villanova. Il lui apportait des objets trouvés et quelques croquis.

Villanova, d’abord perplexe, comprit qu’il s’agissait de quelque chose d’extraordinaire, et dès qu’il put il se rendit à Altamira.

Ayant vu la grotte de ses propres yeux, il adhéra totalement aux théories anthropologiques de son ami, et le soutint toute sa vie.

En 1880, encouragé par une exposition qu’il avait vue à Paris en 78, Sautuola publia une brochure intitulée « Brèves Notes sur quelques objets préhistoriques », dans laquelle il laissait entendre que ces objets, ainsi que les peintures dont il incluait des croquis, dataient d’au moins 12.000 à 15.000 ans.

Cette publication fit l’effet d’une bombe, aussi bien en France, autour du ponte européen de l’archéologie, le français Emile Cartailhac, que de l’Eglise espagnole, totalement créationniste à l’époque.

Tout le monde s’en mêla, et ce fut pour le malheureux inventeur le début d’un calvaire dont il ne devait jamais voir la fin, mort trop tôt, en 1888…

Ce furent les préhistoriens, les archéologues, etc. qui l’accusèrent de fraude et de falsification, car ils considéraient l’homme primitif comme une brute épaisse, incapable de réaliser des œuvres aussi raffinées.

Ensuite, ils cherchèrent le responsable, et il faut dire que Sautuola joua de malheur, car il demanda à un peintre sourd et muet, Paul Ratier, de faire une copie d’une partie de la grotte : ils tenaient leur coupable, car la copie était tellement réussie qu’ils affirmèrent que ce copiste était le véritable auteur de l’ensemble. Et puis, l’état de conservation des œuvres ne cadrait pas du tout avec l’époque prétendue.

L’ensemble des spécialistes, avec à leur tête Mortillet et Cardailhac, avait tout à perdre dans la reconnaissance de l’authenticité de la découverte : leur prestige, leur vanité et leurs rentes de situation…

Ils s’acharnèrent sur le malheureux découvreur par tous les moyens.

L’Eglise, espagnole surtout, totalement créationniste, et qui se faisait forte de dater avec précision le premier jour de la Création du Monde, déclara qu’il y avait là un blasphème, contre la Génèse, et la claire manifestation d’un athéisme croissant.

Même la querelle des « créationnistes » et des « évolutionnistes », après Darwin, y trouva de nouveaux arguments.

Mais voilà qu’au tout début du XXe Siècle, commencèrent à apparaître les grottes peintes de la Vézère, en Dordogne !

Il fallut bien se rendre à l’évidence et, en 1902, Cardailhac, par rigueur scientifique, dut reconnaître que Sautuola et ses amis avaient raison, et eut l’honnêteté et le courage de publier dans la revue « L’Anthropologie » un article intitulé « Mea culpa d’un sceptique », où il présentait ses excuses au découvreur d’Altamira, qui avait vu juste.

Mais le malheureux Sautuola était mort depuis 14 ans…

María Sautuola assista de loin à tout cela.

Devenue adulte, elle se maria avec un descendant de la famille Botín, plus connue comme fondateurs et dirigeants de la « Banco de Santander », première banque d’Espagne et 3e d’Europe. Le groupe est actuellement dirigé par Ana Patricia Botín Sanz de Sautuola, l’un des femmes élues parmi les plus puissantes du Monde.

En 2016, la famille Botín a co-financé la production d’un film en l’honneur de leur ancêtre découvreur de la grotte.

Antonio Banderas en était le héros, et le réalisateur anglais Hugh Hudson.

Le succès n’a pas couronné ce film, trop académique et conventionnel selon la critique, et seulement sauvé par la passion d’Antonio Banderas.

Il semble que cette entreprise n’ait pas été à la hauteur de la réhabilitation ni de l’hommage qui en étaient l’objectif…

Daniel D.

Le film "Altamira" est disponible dans le commerce en ligne sous forme de DVD

votre commentaire

votre commentaire

-

Par assoc.tertulia le 1 Mars 2019 à 16:41

Santa Orosia : à quoi ça sert d’inventer des Saints ?

Santa Orosia est la plus célèbre des icônes du Haut Aragon, plus exactement des agglomérations de Jaca et Yebra de Basa et de leurs alentours, dont elle est la Patronne diocésaine.

Chaque année, et en nombre croissant, des cohortes de pèlerins se pressent dans l’ascension du mont Oturia (1600 m), vers le sanctuaire qui lui est dédié, au-dessus de Yebra.

Il existe des manifestations similaires à Jaca.

Les pèlerins viennent d’abord des villages voisins —une bonne trentaine—, et aussi de plus loin, y compris des touristes étrangers.

L’évêque préside les festivités, et la ferveur est grande !

Elle a été canonisée par le pape Léon XIII en 1902.

L’Histoire, ou plutôt la légende officielle de Santa Orosia est la suivante.

Au VIIIe Siècle, une jeune princesse de 15 ans, vierge, bien entendu, promise au prince wisigoth Fortún Garcés, fit le déplacement vers le Haut Aragon pour rencontrer son futur époux, accompagnée de ses frères et de sa suite. Selon les uns, elle venait d’Aquitaine, de Bohème, selon les autres.

Le chef musulman qui régnait à ce moment-là dans la vallée flaira la bonne affaire, et se précipita pour mettre la main sur la belle vierge.

Arrivé sur place, il employa des arguments fort romantiques pour la convaincre d’abord d’adopter sa religion, afin de la mettre ensuite dans son lit, bien évidemment (ou dans celui de l’Emir de Cordoue, selon d’autres récits). Ainsi commença-t-il par massacrer quelques personnes de la suite, puis un ou deux des frères d’Orosia, pour montrer son pouvoir de conviction.

Et, comme la jeune chrétienne ne tombait décidément pas sous le charme de ce tendre amoureux, il commença à la découper en morceaux : d’abord les pieds, ensuite les mains et enfin, en désespoir de cause, vaincu, la tête ! Puis il fit jeter les restes dans un ravin.

Deux ans, ou trois siècles plus tard selon les versions, un berger qui passait par là fut attiré par d’étranges lumières, et la Sainte lui apparut —d’autres versions disent « des anges »—. Elle lui raconta les circonstances de son martyre, lui montra l’emplacement de sa dépouille qui n’avait jamais été retrouvée, et lui indiqua que sa tête devait être déposée à Yebra, et son corps à Jaca.

Les mauvaises langues assurent qu’en réalité, les deux paroisses se disputèrent les reliques et finirent par tomber d’accord sur ce partage à l’amiable.

Quoi qu’il en soit, les premiers témoignages attestés datent seulement du XVIe Siècle.

Observons maintenant les trois époques principales de cette épopée.

Les événements auraient eu lieu au VIIIe Siècle : précisément au moment où commence la Reconquête en Aragon, et où il est nécessaire de fédérer toutes les forces autour d’un mythe catholique, de la même manière que ce fut le cas pour Santiago de Compostela.

La découverte miraculeuse a lieu au moment où cette même Reconquête a marqué des points forts, et où le Royaume d’Aragon va prendre corps définitivement, avec le Chemin de Compostelle.

Les premiers documents attestés sont contemporains de la Contre Réforme, qui réactiva la dynamique de l’Eglise Catholique résistante, mais aussi obscurantiste.

Disons que le hasard fait très bien les choses.

Les auteurs les plus objectifs pensent qu’au mieux, il s’agit d’une légende.

Ne serait-il pas plus judicieux d’affirmer que cette Santa Orosia, inventée de toutes pièces, cristallise et synthétise autour de son nom des moments, des courants de pensée nécessaires à la conduite du peuple vers des intérêts collectifs utiles, indispensables à eux-mêmes ou... à la politique de leurs dirigeants ?

Reste un point fort important et fort mystérieux : Santa Orosia, guérisseuse de tous les malades mentaux, réels, supposés, ou accusés de pratiques démoniaques.

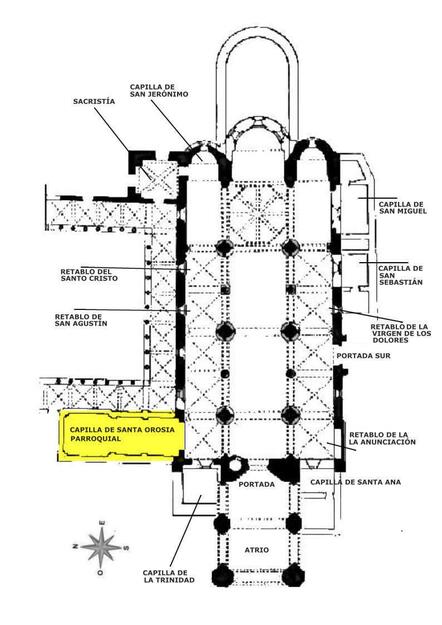

La cathédrale de Jaca est en soi un mystère : un bâtiment totalement disproportionné par rapport à la population du bourg, qui aurait pu facilement y loger tout entière, elle fut planifiée dès 1076, à peine achevée la Reconquête de la zone, comme si elle était destinée à être un immense centre chrétien, le symétrique de sa contemporaine de Saint Jacques de Compostelle, à l’autre bout du Chemin.

La chapelle de cette cathédrale, consacrée à Santa Orosia, Patronne de la ville, en constitue l’Eglise Paroissiale.

Elle fut construite au XVIIe Siècle, donc peu de temps après l’apparition de la légende de la sainte, et à la même époque que le sanctuaire du mont Oturia.

Elle se trouve décentrée par rapport au plan, en lieu et place du pêne de la clef qu’il constitue dans son ensemble. Or, il est avéré que, dans cette disposition « en clef » de l’édifice, le pêne contient le cœur du mystère : Santa Orosia, venue bien après Saint Pierre à qui la cathédrale est dédiée. A l’époque de la Contre Réforme, grande créatrice de saints !

Y a-t-il une cohérence dans tout cela, un fil rouge conducteur ?

Une chose est sûre : « Santa Orosia » est considérée comme la propriété exclusive de la région, et l’importance de son culte dépasse celui du Dieu Catholique lui-même. Cela parle très fort en faveur de la présence de racines extrêmement profondes, pré-chrétiennes pour tout dire !

Commençons par le début : le toponyme « Yebra ».

Selon les linguistes, Ramón Menéndez Pidal en tête, le nom provient du mot celte « eburos », qui signifie « if », l’arbre. Il serait donc lié au peuple celtique des Ebourons, connus pour leur culture de l'if qui donne un bois fibreux, élastique et solide, d'une excellente qualité pour la fabrication des arcs et flèches, depuis l’âge de pierre, mais pas seulement...

L’if contient un alcaloïde vénéneux que les Ebourons utilisaient pour empoisonner ces mêmes flèches, et aussi, probablement, pour constituer de merveilleuses « potions magiques », étant données ses propriétés psycho-actives ou même hallucinogènes...

Eh bien, nous y voilà !

Les Celtes, comme tous les peuples les plus anciens, avaient la fâcheuse habitude de pratiquer les sacrifices humains, et d’adorer les têtes coupées qu’ils installaient dans des lieux « sacrés », pensant qu’elles les protègeraient contre les esprits malins et contre le mauvais sort.

Dans des régions aussi « reculées » que le haut Aragon, tellement inaccessibles que les Romains et les Arabes s’y sont bien peu aventurés, les vieilles traditions s’étaient et sont encore conservées, ... même celle des têtes coupées.

Mais, concernant les sacrifices humains, ces traditions devenaient carrément imprésentables à l’époque de la Reconquête et du Christianisme triomphant !

D’où une première métamorphose : conserver le culte de la tête coupée, mais en attribuer l’origine, non pas à un barbare sacrifice humain, mais à un crime guerrier religieux, certes tout aussi barbare, mais oh combien porteur de leçons plus adaptées aux circonstances !

Et l’on en vient aux fameux « endemoniados », « espiritados » ou « espirituados », surtout des femmes, victimes de maladies psychiques, nerveuses, psychosomatiques, ensorcelées ou accusées elles-mêmes de sorcellerie.

Depuis une époque indéfinie, le 25 juin, Fête de Santa Orosia, mais aussi lendemain du Solstice d’été, des dizaines, voire des centaines de « possédé(e)s » se rendaient ou étaient conduits aux pieds de la Sainte, dans l’espoir d’être délivrés de leur mal, forcément « diabolique » selon la manière de voir obscurantiste de l’époque.

« Endemoniados » à Jaca, vers 1920.

Les malheureux étaient enfermés en vrac dans une chapelle de la cathédrale, pendant toute la nuit du Solstice. Ils portaient aux doigts des rubans de couleurs, faits de la laine d’une agnelle élevée puis sacrifiée expressément pour cela. Au petit matin, on libérait cette foule étrange, et les proches comptaient les rubans perdus pendant le sabbat de la nuit : autant de démons qui avaient fui, libérant les victimes de leurs diaboliques étreintes.

Mais, la nuit en question, bien qu’étant la plus courte de l’année, était très longue en horribles péripéties, violentes, équivoques et parfois même tellement scabreuses que le bon évêque du lieu tenta d’y remédier en réduisant progressivement le temps consacré à ces ébats, jusqu’à les supprimer totalement en 1947, en plein puritanisme franquiste.

Les gens du lieu et les historiens ne savent pas à quoi ni à qui attribuer cette pittoresque et lamentable tradition. Ils pensent, comme tout le monde que cela aurait quelque chose à voir avec la sage expression populaire, identique en espagnol « perdre la tête » ou « avoir perdu la tête » qui désigne clairement un état de trouble mental. Pourquoi pas ?

Mais il est facile de voir que l’origine n’est pas là ; par contre, un gigantesque tabou la masque ! Il s’agit tout simplement de l’aimable coutume des Celtes, adorateurs des têtes coupées qui les protégeaient de tous les maléfices : « rien ne se perd ; rien ne se crée », même à l’insu des protagonistes eux-mêmes, tant est profond le subconscient collectif et permanente sa structuration !

Qu’en est-il de nos jours ?

Quelle nouvelle métamorphose pour la « Sainte », au service de quelle(s) cause(s) ?

Essentiellement la ré-identification régionaliste, et la manne espérée du tourisme, aussi.

Face à la « mondialisation », les peuples ont « perdu la tête » et qui, plus que Santa Orosia, serait indiqué pour la leur faire retrouver ? Non plus par le culte religieux catholique, mais par le mythe, tout aussi religieux, des « racines ». N’oublions pas que « religieux » vient du latin « religare » qui signifie « relier » non pas Dieu et les Hommes, mais les Hommes eux-mêmes entre eux.

Il n’est que de voir la résurgence des costumes folkloriques, des instruments de musique, des chants et des danses vernaculaires, dans toute leur supposée pureté racinaire sacrée pour s’en convaincre.

On a toujours besoin d’un saint auprès de soi !

Daniel D.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par assoc.tertulia le 27 Décembre 2017 à 11:40

Le pont d’Alcántara : “Firmitas”, “Utilitas” et “Venustas”

Surgie de la nuit des temps, cette merveille architecturale, qui cache sous sa fine élégance une prodigieuse masse de granit et une vocation martiale, semble être la concrétisation parfaite de la formule de l’architecte romain Vitruve, dont s’est inspiré son constructeur Cayo Julio Lacer :

« Firmitas, Utilitas et Venustas » ! Autrement dit ; Fermeté, Utilité et Beauté.

Au début du IIe Siècle, date de sa construction, les Romains dominaient déjà toute la Péninsule depuis près de cent ans.

La conquête de la Lusitanie avait été la plus longue et la plus difficile ! En effet, les Lusitaniens, trop pauvres, et qui n’acceptaient pas de se faire exploiter, avaient multiplié les rébellions.

Entre autres résistants, un futur héros bi-national, Viriato, dont l’origine est encore revendiquée aujourd’hui à la fois par l’Espagne et le Portugal, avait pris la tête de l’une des multiples guerres de guérilla contre Rome, vers 147 Av. J.C.

Sorte de Vercingétorix, il réussit à malmener et à repousser plusieurs fois les Romains qui, n’arrivant pas à le vaincre à la loyale, le firent assassiner durant son sommeil par un traître, l’un de ses propres lieutenants qui avait été soudoyé, en –139.

Mais les troubles devaient durer encore longtemps...

A cette époque-là, tout comme encore aujourd’hui, le Taje (Tajo) était un obstacle majeur entre les Lusitaniens et les conquérants venus du Sud Est, surtout à cet endroit où le lit du fleuve est particulièrement encaissé et

inaccessible. C’était à la fois une protection et une entrave qui freinait considérablement les opérations militaires, commerciales, etc., dans les deux sens.

Il fallait donc très bien connaître et utiliser les rares gués, pour faire passer les hommes, les bêtes et les charrois, car on ne fait pas la guerre sans déplacer de gros moyens matériels.

Il fallait aussi connaître les redoutables humeurs du fleuve, et se limiter à la saison sèche, pour le traverser. Pas commode du tout !

Mais, si l’on voulait entreprendre la construction d’un pont, il convenait aussi de disposer d’un peu de temps de paix —plutôt de quelques années !— pour le faire. Et il fallait encore beaucoup d’autres choses, comme nous le verrons !

Revenons donc à celui d’Alcántara, et examinons-le, tel qu’il est aujourd’hui.

Son intégration dans le paysage est si parfaite qu’il semble en faire naturellement partie, comme s’il était né avec, tellement sa présence paraît « évidente » et semble ne poser aucune question.

Vu comme ça, de loin, on dirait un élégant jouet, posé là par un enfant, sur une maquette, entre deux mottes de terre. On a juste envie de marcher un peu dessus, pour voir si c’est un vrai.

Eh bien, pour comprendre tout de suite que ce n’est vraiment pas un jouet, voici quelques chiffres qui devraient parler tout seuls : sa longueur totale est de 214 mètres, soit deux fois celle d’un terrain de foot. La hauteur maximale de l’arche centrale est de 48 mètres, c’est à dire que l’on pourrait facilement loger en-dessous un édifice d’au moins 16 étages, et la largeur de cette même arche est de plus de 28 mètres. Quant à la chaussée, tout en haut, elle fait 6,70 mètres de large : une très confortable route départementale !

Nous sommes au tout début du IIe Siècle. La Lusitanie a été romanisée. La guerre n’est plus à l’ordre du jour, mais les affaires, le transport de marchandises, la gestion administrative et les déplacements personnels sont en plein essor.

Il existe déjà une très importante voie, la « Vía de la Plata », qui remonte tout droit Sud Nord, de Cádiz à Astorga, puis La Coruña. A l’Ouest, une autre voie longe la côte atlantique, mais entre les deux, il n’y a pratiquement que des chemins de transhumance.

C’est sans doute la nécessité d’un passage carrossable, partant du milieu de la Vía de la Plata après Mérida, pour atteindre l’Atlantique, qui a motivé la construction de cet ouvrage extraordinaire, « au milieu de nulle part », dans une région aussi ingrate et difficilement accessible.

Car tout le mérite est là : réaliser un tel prodige alors qu’on n’a rien sous la main, et rien à des dizaines de kilomètres !

Voyons le "cahier des charges" :

Le pont doit être un carrefour, une croisée entre un chemin et un obstacle. Le chemin, nous l’avons vu, il existe déjà depuis des millénaires, connu, balisé, fréquenté.

L’obstacle est particulièrement difficile : un fleuve, incontrôlable qui peut devenir extrêmement violent lors de ses énormes crues.

On en voit ici un exemple facile à chiffrer : connaissant les mesures du pont, on peut calculer que le niveau de l’eau monte à 8/10 mètres du sommet de la voûte.

En clair, il y a à cet endroit une profondeur d’eau de 38 mètres ; de l’eau en furie qui se précipite à la vitesse d’un torrent, charriant en plus des pierres et des gravats.

Cela signifie qu’il fallait, avant même de commencer, connaître la hauteur des plus grandes crues, y compris des « centenaires ».

Nous allons commencer par les fondations.

Juste pour comprendre, il suffira de savoir qu’au XIXe Siècle, des responsables, soucieux de la « santé » de l’ouvrage, avaient détecté des dégradations, à sa base, dues à la violence de l’eau qui avait déchaussé les piles. Mais à l’époque, ils ne purent pas faire mieux que d’embaucher quelques plongeurs qui réussirent difficilement à déposer quelques gravats dans les trous...

Ce n’est qu’en 1969, une fois terminé le monstrueux barrage construit quelques centaines de mètres en amont, et lors de son remplissage, que l’on put voir ce que les Romains eux-mêmes n’avaient jamais vu : le lit du fleuve à sec. Et la solution adoptée fut de combler les brèches avec... du béton !

Vous croyez que ça tiendra 2000 ans de plus ?

Les Romains, eux, avaient trouvé le moyen d’aplanir le fond du fleuve en pierre d’ardoise, sous l’eau, dans le courant, à la pioche, au burin et au marteau.

N’est pas Romain qui veut !

Pour surmonter les crues, il faudra calculer la hauteur nécessaire : ici près de 50 mètres, et construire les piles, mais pas trop de piles, car elles obstrueraient le lit, faisant obstacle à l’eau, et seraient fatalement emportées. Il les faudra fines et profilées, comme un bateau. D’ailleurs, la pointe triangulaire qui fait face au courant se nomme « tajamar » en espagnol, c’est à dire « fend la mer ».

Le nombre des piles est fixé, et cela donne des portées invraisemblables, qui sont, sans aucun doute, le défi majeur : 28,60 m pour la plus grande.

Facile..., sur le papier !

Lorsqu’on construit la pile, on amorce la voûte, obtenant ainsi des appuis saillants sur lesquels il n’y a plus qu’à poser des poutres, pour constituer une fausse voûte provisoire, en bois, qui supportera ensuite les moellons en granit de la vraie, jusqu’à la pose définitive de la clef.

Et il n’y aura plus qu’à enlever l’échafaudage. Pas de souci, non ?

Oui, mais, voilà : même aujourd’hui, avec les techniques de lamellé-collé, une portée de 28 mètres en bois, c’est pratiquement impossible : rien que pour supporter son propre poids, la poutre devrait avoir des dimensions monstrueuses... Et il faudra que celle-ci ne plie pas d’un millimètre, quand elle supportera les centaines de tonnes des moellons de granit...

Et ce n’est pas tout : dans la région, et même sans doute dans tout le pays, il n’existe aucun arbre ayant un tronc de 28 mètres, capable de ces performances !

Un vrai « travail de Romains » !

Admettons qu’on ait la poutre, ou les poutres, associées en un savant entrelacs d’étais : il faut maintenant les installer dans le vide et, en dessous, il y a la hauteur d’une bonne douzaine d’étages... sans filet de protection... Gare à la chute, des hommes, et des bois !

C’est fait ? Super !

Les douelles doivent s’ajuster parfaitement, sinon elles éclateraient tôt ou tard. Elles ont été taillées à l’angle requis, au millimètre près, en bas, au sol, puis installées et vérifiées à plat en vraie grandeur, et soigneusement numérotées.

Il ne reste plus qu’à les monter et à les mettre en place ; ce sont elles qui vont dessiner les arcs et véritablement construire le pont sur le vide.

Allez, une petite idée sur ces pierres : l’arche la plus grande en compte 70 par rangée. A partir de là, on peut calculer leur dimension moyenne : 60 cm d’épaisseur, plus de 1,80 m de long et, vraisemblablement 1 m de large. Cela fait grosso modo 1 mètre cube. Sachant que la densité du granit est de 2,7, cela nous fait environ 2,7 tonnes par pierre.

Et maintenant, comment fait-on pour les mettre en place et les ajuster ? On accroche un palan aux nuages ou à la Lune ?

Ah, n’oublions pas : il faut construire toutes les voûtes simultanément ; en effet, la poussée d’une seule sur ses piles les renverserait immanquablement, car tout se tient ; l’ensemble est solidaire !

Je disais bien : un vrai travail de Romains !

Cependant, dans leur folie, les Hommes, n’ont pas épargné cet ouvrage !

Il avait été conçu pour des raisons stratégiques. Tous les envahisseurs et tous les chefs de guerres l’ont parfaitement compris au cours de l’Histoire, et ont agi en conséquence, chacun à sa manière.

Lors de la Reconquête finale de la région, en 1218, la première arche rive droite, fut coupée, sans doute par les Chrétiens. Cette brèche ne fut reconstruite qu’au XVIe Siècle, à partir de 1543, sur les ordres de Charles Quint.

Au XVIIe Siècle, lors des luttes pour l’Indépendance du Portugal, diverses tentatives de destruction ne réussirent qu’à le détériorer.

Au cours des guerres napoléoniennes, des affrontements eurent lieu sur le pont, bien sûr, avec la coalition anglo-portugaise, et l’arche déjà abîmée fut détruite par les Anglais pour arrêter les Français.

Puis, en 1812, le général Wellington ordonna sa réparation, mais étant donnée l’énorme difficulté et le manque de moyens, on ne réussit qu’à installer une misérable passerelle qui donne le vertige, et qui fut brûlée en 1836 durant la guerre carliste !

En 1852, une tentative de reconstruction échoua, car l’échafaudage s’effondra...

La dernière reconstruction fut menée de main de maître par l’architecte Alejandro Millán, celui qui, malgré les efforts de ses plongeurs n’avait pas réussi à refaire la base, de 1856 à 1860.

Nous ne voyons plus aujourd’hui tout à fait les mêmes pierres à la place exacte où les constructeurs romains les avaient mises.

Mais, comme le prévoyait son architecte Cayo Julio Lacer, ce pont était fait pour durer. D’ailleurs, n’avait-il pas fait graver sur une plaque cette inscription visionnaire: “PONTEM PERPETVI MANSVRVM IN SAECVLA MVUNDI”, ce qui signifie “Ce pont restera à perpétuité dans les siècles du monde”.

Quelle extraordinaire leçon donne le travail bien fait !

Daniel D.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par assoc.tertulia le 21 Octobre 2017 à 09:55

Le mythe de La Virgen del Pilar (« La Pilarica »)

La Virgen del Pilar est intimement associée à Santiago de Compostela, deux mythes fondateurs, « piliers » de la reconstruction du Catholicisme espagnol, après la Reconquête.

Voyons d’abord son histoire catholique officielle.

Après la mort et la résurrection du Christ, en l’an 40, la Vierge Marie enjoignit à l’apôtre Saint Jacques de partir évangéliser l’Espagne. Ce dernier débarqua pour cela dans les Asturies, puis se dirigea vers la Galice. N’ayant réussi à faire qu’un baptême, il décida de repartir.

A Zaragoza, il baptisa seulement huit hommes.

Désespérant de faire mieux, il tomba en prière sur les bords de l’Ebre, avant de s’endormir.

Il entendit alors des anges qui chantaient « Ave María purísima… ». Il en resta prostré et vit un pilier de marbre (ou de jaspe) sur lequel la Vierge était debout, en chair et en os, alors qu’elle était encore vivante en Palestine. Elle lui déclara qu’à cet endroit même il devrait édifier un temple, et que cette colonne y resterait jusqu’à la fin des temps.

Encouragé par ces paroles, Santiago édifia donc un temple à cet endroit, la première église au monde consacrée à la Vierge Marie.

Des doutes.

Dans cette version « officielle », des questions se posent, et apparaissent des anachronismes !

Par exemple, ou bien le GPS de Santiago était mal programmé, ou bien il n’en avait pas car, venant de Palestine pour l’Espagne, débarquer aux Asturies ne semble pas très logique, à une époque où le commerce méditerranéen était prospère !

Mais, si on y regarde de plus près, on pense à ce mystérieux peuple venu de l’Atlantique, les « Pélasges » qui ont débarqué sur tout l’ouest européen, ou bien à Priscilien, ce Chrétien hérétique, évêque d’Avila, revenant de Bordeaux où il avait convoqué un Concile, et qui fut après sa mort, transformé en Santiago de Compostela… Autre mythe !

Ce catéchisme est fondé sur deux textes qui datent respectivement du IVe (hypothétique), et du XIIIe Siècles.

Et le cantique « Ave María purísima… » ? Les paroles en sont tirées de versets des Evangiles, écrits seulement à partir de l’an 60 après J.-C…

Par ailleurs, rien ne prouve que Saint Jacques ait voyagé en Espagne ; de nombreux indices montreraient plutôt le contraire…

Tentons de reconstituer une Histoire plus authentique.

La Virgen del Pilar trône actuellement dans la basilique qui porte son nom, sur la rive droite de l’Ebre.

Comme tous les grands monuments religieux anciens, l’édifice se trouve sur l’emplacement d’un temple païen bien antérieur à J.-C., dédié à la Déesse Mère des « Sedetanos », peuple pré- celtique qui y vivait alors.

Son évolution a été intimement liée à celle du mythe de la Virgen del Pilar, et réciproquement.

Les Romains fondèrent la ville de Caesaraugusta en 14 avant J-C., et ils érigèrent des temples pour recouvrir ceux de la civilisation précédente et y implanter leur culte.

Les Wisigoths arrivèrent dans la région vers 380 et, à partir de 472 (époque de la chute de l’Empire romain) ils prirent possession de Caesaraugusta où ils édifièrent des temples ariens, puis catholiques.

En 714, les Musulmans s’emparèrent de la ville qu’ils nommeront Saraqusta. Ils pratiquèrent d’abord la dhimmitude, puis construisirent des mosquées, dont la principale, bien sûr là où se trouvait l’église wisigothique.

Ils seront chassés par Alfonso I el Batallador, roi d’Aragon, en 1118.

A peine un an plus tard, l’évêque de Zaragoza, Pedro de Librana, prit possession de la grande mosquée qui sera reconvertie en cathédrale, siège de l’Episcopat, d’où son nom la « Seo » de San Salvador, de « sedes » (le siège) en latin. L’année suivante, sera instituée un fête commémorative de l’événement, un 12 octobre. Tiens, le même jour que la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb ! Pure coïncidence fortuite ?

Presque deux siècles plus tard (1299), apparaît le premier texte aujourd’hui conservé, hypothétiquement une reprise d’un écrit du IVe Siècle, où figure explicitement la « Virgen del Pilar ».

C’est qu’après sept siècles d’islamisation, il convenait de reconvertir les populations et, pour ce faire, quoi de mieux que la création d’un mythe fédérateur —tout comme celui de Santiago de Compostela—, qui convaincrait les foules, attirerait les pèlerins, et aussi de l’argent !

La statue de la Vierge date d’environ 1435. Elle est de style gothique tardif, et serait l’œuvre de Juan de la Huerta, sculpteur d’images religieuses. Elle a 36 cm de haut, soit la taille habituelle des Vierges Noires (la « coudée égyptienne »).

Elle possède aujourd’hui une impressionnante quantité de « mantos » (sortes de capes) de diverses couleurs qui, curieusement, ne couvrent que le pilier, et qui sont régulièrement changés, selon un rituel compliqué.

En 1642 eut lieu le « Miracle de Calanda » : grâce à l’intercession de la Virgen del Pilar, un unijambiste vit sa jambe amputée repousser ! Ce miracle, fortement contesté était pourtant le bienvenu : une piqûre de rappel à l’époque de la Contre Réforme !

C’est à cette occasion-là que la Vierge fut proclamée Sainte Patronne de la ville.

L’édification de la Seo que l’on peut actuellement contempler a suivi l’évolution du culte à la Virgen del Pilar, et de ses diverses « promotions ».

Progressivement, la mosquée a été détruite, jusqu’à ne plus laisser pratiquement rien en place.

Les travaux ont commencé en 1681 et se sont terminé en 1718. D’autres modifications ont suivi.

Mais, la plus célèbre convocation de notre Vierge eut lieu à partir de l’arrivée de Napoléon en Espagne, en 1808. Une chanson, encore très vivante aujourd’hui fut composée pour combattre cette nouvelle invasion, très explicitement :

La Virgen del Pilar dice

que no quiere ser francesa,

que quiere ser capitana

de la tropa aragonesa.

[…]

Aunque vengan más franceses

que arenas tiene la mar,

no moverán de su sitio

a la Virgen del Pilar.

La Vierge du Pilier dit

Qu’elle ne veut pas être française,

Qu’elle veut être capitaine

De la troupe aragonaise.

[…]

Même s’il vient plus de Français

Que de grains de sable de la mer

Ils ne déplaceront pas

La Vierge du Pilier.

Extraits du film « Agustina de Aragón, de Juan de Orduña (1950)

En 1905, la Virgen del Pilar a été canonisée, et en 1908, le roi Alfonso XIII lui a accordé le titre de Capitán General (Commandant en Chef d’une Région militaire), avec tous les insignes correspondants !

En 1940, grande époque franquiste, fut célébré comme il convenait au Catholicisme pur et dur de l’époque, le XIXe Centenaire de son apparition à Santiago.

Et nous en arrivons à Franco.

On sait que le Dictateur eut une agonie particulièrement longue et difficile, marquée par un acharnement thérapeutique sans limites.

Lorsque tout sembla perdu, l’archevêque de Zaragoza apporta un « manto » de la Virgen del Pilar qui fut déposé sur le corps du mourant qui était peut-être encore conscient, si bien qu’il eut une réaction assez positive. Mais le miracle n’a pas eu lieu…

Aujourd’hui, la Vierge du Pilier est la Sainte Patronne, de Zaragoza, d’Aragon, de l’Hispanité et aussi de la Garde Civile, et de multiples autres entités, sans compter certains pays d’Amérique Latine…

Mieux, la « Division Azul », groupe ultra fanatique qui combattit aux côté des Nazis, s’en est emparée.

Enfin, cerise sur le gâteau, depuis 2015 une « appli » téléchargeable permet de changer à volonté la couleur de son « manto », suivant le rituel de la Seo !

Si on est en droit de s’indigner des falsifications perpétrées par l’Eglise, peut-on se moquer des simples fidèles qui y ont trouvé un sens à leur vie et du réconfort ?

Le malheur, c’est qu’à notre époque où ces mythes ne fonctionnent plus, on n’a rien inventé pour les remplacer…

Daniel D.

1 commentaire

1 commentaire

-

Par assoc.tertulia le 3 Mars 2017 à 17:54

Enrique de Villena, le « marquis » mort deux fois

Toledo, plus que toute autre ville d’Espagne, est la ville aux mille et une légendes. En effet, le promontoire sur lequel elle est bâtie est perforé comme un gruyère de dizaines de souterrains, grottes, tunnels mystérieux, parfois plus que millénaires, et il en reste encore des quantités à découvrir, si bien que chaque habitant peut se demander s’il n’a pas sous sa propre maison quelque dépôt de momies, comme c’est le cas d’une récente découverte, sous l’église de San Andrés...

Ayant été plusieurs fois capitale de la Péninsule, sous des peuples très différents, elle regorge de personnages historiques ou légendaires, souvent très hauts en couleurs.

Nous allons remonter le temps, jusqu’aux XIVe et XVe Siècles, la grande époque où elle était la référence européenne pour la magie noire, la sorcellerie et autres nécromancies.

Et nous allons y rencontrer le plus célèbre de ces occultistes : Enrique de Villena.

Cet homme était né en 1384 dans une des familles les plus nobles du pays : les Trastámara. Il était destiné à un brillant avenir de marquis, mais son père, ayant perdu une bataille et la vie contre les Portugais en 1385, fut dépouillé de tous ses titres nobiliaires, déchéance transmise aussi à ses descendants !

Enrique de Villena (1384 - 1434)

Sa vie fut une succession de hauts et de bas.

Étant de descendance royale castillane par sa mère, il vécut à la cour où il reçut une excellente éducation. Très doué pour les lettres, pour les langues, et pour toutes les études en général, il allait devenir un des plus importants écrivains de son temps, et un pionnier dans la traduction : de Dante —« La Divine Comédie »—, de Virgile —« L’Énéide »—, ou de Cicéron, etc.

Par contre, absolument pas motivé par les armes, il ne put devenir un vrai chevalier, car les chevaliers, ainsi que le proclame Don Quijote, se doivent de maîtriser également les lettres et les armes...

Comme il vivait à la Cour, il fit d’intéressantes rencontres et, en particulier, celle d’un très belle et très riche princesse avec laquelle il se maria.

Mais voilà : son roi, Enrique III, tomba éperdument amoureux de la jeune épousée : il la lui fallait à tout prix !

Un marché fut conclu entre les deux : le jeune marié se déclarerait impuissant et pourrait ainsi faire annuler son mariage non consommé; en échange de sa femme, le roi lui offrirait le titre de Grand Maître du prestigieux Ordre des Chevaliers de Calatrava. A lui qui détestait les armes !

Mais c’était là une exceptionnelle promotion sociale et politique. Notre homme accepta : il faut savoir ce que l’on veut ! Et les occasions ne lui manquèrent pas ensuite, car il sema dans la nature plusieurs enfants illégitimes...

Parallèlement à la littérature classique, il s’intéressa intensément à l’ésotérisme, à l’occultisme, et à tous types de magie noire ou autres. La légende raconte même qu’il reçut des cours particuliers du diable en personne, dans l’une des mystérieuses cavernes de la ville, tant et si bien qu’il devint le maître incontesté de la nécromancie à Toledo.

Il écrivit beaucoup sur le sujet, ce qui contribua à créer autour de lui une sulfureuse réputation et, à sa mort, tous ses livres furent brûlés...

Voyant venir la vieillesse, il se préoccupa de sa propre fin, et il mit au point une potion secrète particulière qui devait lui assurer une sorte de renaissance.

Il mit au courant son valet le plus fidèle, et lui donna ses instructions : terrorisé, le pauvre homme jura qu’il s’y conformerait.

Le moment venu de sa mort, le valet devrait découper soigneusement le cadavre, puis insérer les morceaux dans une sorte de gigantesque bonbonne, remplir avec la fameuse potion, et refermer le récipient.

En attendant que la résurrection ait lieu, il lui était rigoureusement interdit de faire savoir que son maître était décédé. Il devait se déguiser avec les vêtements de don Enrique, adopter ses horaires et ses coutumes, par exemple aller à la messe tous les matins à 8 heures.

Tout allait pour le mieux jusqu’à ce qu’un jour, en sortant de l’église, il croisa un prêtre qui, accompagné des enfants de chœur allait administrer l’extrême onction, et portait donc le « viatique » —le corps du Christ—. Tout les passants se mirent à genoux en se découvrant, sauf lui... Il fut aussitôt pris à parti et découvert, à tous les sens du terme... Et il fallut bien qu’il s’explique !

Il conduisit donc les responsables civils et religieux de l’Inquisition dans le souterrain où était entreposée la fameuse bonbonne dans laquelle on apercevait une sorte de monstre informe.

Horreur des visiteurs. Accusation de blasphème et de sacrilège. Menaces !

L’un des officiers alla même jusqu’à casser la bonbonne d’un coup de hache, et la forme hideuse s’en échappa en poussant un cri tellement horrible qu’il fut entendu dans tous les alentours ! ! ! Et don Enrique de Villena mourut pour la seconde fois.

Il est vrai que cette étrange “gestation in vitro” n’en était qu’à son huitième mois...

Vous allez peut-être vous demander pourquoi je vous raconte cette légende macabre de la « double mort » du « marquis » Enrique de Villena.

Je m’explique : sans le savoir, vous avez peut-être marché juste au-dessus du souterrain qui a été le théâtre de ces étranges événements légendaires.

Où ? Tout simplement au Musée du Gréco à Tolède.

En effet, il se trouve que le Gréco, arrivant à Tolède vers 1580, loua une maison pour y installer son atelier. Comme on le sait, “il n’y a pas de hasard”: cette maison avait fait partie du palais de Enrique de Villena. Cependant, elle avait brûlé depuis, et l’ensemble des bâtiments extérieurs avait été reconfiguré et reconstruit, mais pas les souterrains!

Une nouvelle restauration a été faite au début du XXe Siècle, et la seule chose qui reste à peu près en l’état, ce sont précisément les souterrains, juste au-dessous. On peut facilement les visiter.

Ne les manquez pas.

Daniel D.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par assoc.tertulia le 29 Décembre 2016 à 19:20

Les fantômes du défilé de Pancorbo

Gravure de David Roberts (1796 – 1864).

« Nous nous arrêtâmes quelques minutes à Pancorbo, si cher aux peintres romantiques (et tellement exagéré par eux), comme Despeñaperros, son frère du Sud. Le lieu est vraiment impressionnant.

En contemplant les falaises, je me souvins de la gravure du défilé que j’ai vue, il y a peu, dans une galerie de Londres.

Dans son angle inférieur attendait, derrière des rochers, un groupe de bandits armés de carabines. Dans leur direction, par le chemin qui serpentait entre les rocailles, venait la diligence attendue.

Dans quelques secondes l’attentat allait être commis, peut-être avec du sang versé.

C’est ainsi que les romantiques voyaient l’Espagne d’alors. »

Ian Gibson. « La berline de Prim ».

Et, si nous partions, justement, pour une traversée « romantique » de ce défilé ?

Ici, comme ailleurs, les montagnes ont toujours été aussi difficiles à gravir, et parfois plus encore à redescendre, surtout si on se met en tête de transporter des marchandises.

La géographie, comme partout, conditionne les déplacements des hommes, des troupeaux, et aussi… des armées et des conquêtes. Elle détermine donc l’Histoire.

Heureusement, la minuscule rivière Oroncillo, qui est en fait un ruisseau de 21 km seulement, a fait l’essentiel du travail en creusant cet impressionnant passage en plein milieu du massif calcaire d’Obarenes, s’écoulant inlassablement du Plateau Castillan vers le Pays Basque au Nord, pour aller rejoindre l’Ebre, en bas, à Miranda de Ebro.

Depuis les plus lointains peuples préhistoriques, pasteurs cueilleurs, puis éleveurs, jusqu’à la future ligne du TGV espagnol, l’ « AVE », tout le monde est passé, passe ou passera par là. Et, bien sûr, les Romains !

Bien avant Jésus Christ, ces derniers entreprirent la construction de la Chaussée XXXIV, « Ab Asturica Burdigaliam », nommée plus tard « Via Aquitania », pour relier Astorga à Bordeaux et, devinez par où elle passait !

Elle traversait ici la rivière Oroncillo par ce petit pont fait à sa mesure, puis rebaptisé « de la Madeleine », christianisé sans doute par des pèlerins du Chemin de St. Jacques, et aujourd’hui en ruines.

Curieusement, ce pont n’était pas rectiligne, d’où son premier nom de «Ponticurvo », qui a donné «Pancorbo», dès le Xe Siècle.

Puis ce furent les Wisigoths, les Musulmans, avec la Reconquête en de multiples allers-retours comme ceux d’une corde à sauter.

Durant le Haut Moyen Age, Pancorbo fut pourvu de châteaux forts avec leurs garnisons, et devint un véritable bastion de la Castille des « Merindades », (les confréries d’éleveurs de moutons), sur les limites de l’ « Extremadura » de l’époque, c’est à dire la frontière entre Chrétiens et Musulmans, pillé, brûlé, rasé et reconstruit maintes fois, avec tous les drames humains que l’on imagine. « Ce sont toujours les peuples qui fournissent les morts », affirme si justement le dicton…

Durant les époques fastes, le bourg était totalement autonome, pour son alimentation — le pain, le vin, l’élevage—, son artisanat —la laine, le tissage, les tanneries, les moulins sur le ruisseau—, son commerce, etc. Il se remplit aussi d’édifices religieux du fait du pèlerinage à St. Jacques. Une importante communauté juive —une « aljama » —, s’y installa par ailleurs, assez bien accueillie, pour ses compétences, durant les premiers temps de la Reconquête.

Bref, un important centre régional, rayonnant sur au moins cinq agglomérations des alentours, qui fut cependant supplanté par sa voisine du sud,Briviesca, au XIVe Siècle.

Beaucoup plus tard, des Français aussi sont passés par là, mais bien avant les touristes d’aujourd’hui. Toujours par le vieux pont romain. Et de quelle manière !

Comme chacun sait, 1789, c’est la Révolution Française : l’horreur pour la Monarchie espagnole, incarnée à cette époque par ce pauvre Carlos IV, qui régna de 1788 à 1808, date à laquelle il fut honteusement pris en otage par Napoléon.

En 1793 la France déclara la guerre à l’Espagne alliée de la Grande Bretagne, et les armées républicaines entrèrent dans la Péninsule par Irún : panique au Palais Royal !

Il fallait arrêter cette peste républicaine avant qu’elle ne se dirige sur Madrid. Et, par où allaient-ils passer pour entrer en Castille ? Eh bien, oui, justement, vous avez deviné.

On décida donc en catastrophe de bloquer le défilé par une place forte sur les hauteurs, la forteresse de Santa Engracia, qui allait soutenir le vieux château médiéval de Santa Marta, la « Porte de la Castille ».

Le 3 septembre 1794, les travaux furent lancés : 1.455 ouvriers y furent employés, avec l’appui de 1OO mules et de 2O charrettes.

Il fallait faire vite et, du jour au lendemain, arriva dans le petit bourg cette multitude de travailleurs, sans compter les chefs militaires qui pilotaient l’opération.

L’affiche touristique apposée sur place nous indique que le recrutement se faisait sur la base du volontariat, mais aussi de la « quinte » (un homme sur cinq) et que l’on enrôlait aussi les vagabonds et les oisifs. « Les conditions exigées étaient d’avoir entre 16 et 40 ans, être catholique-apostolique-romain, mesurer au moins 1,40 m, et ne pas être, comme on disait alors « d’extraction infâme » : mulâtre, gitan, bourreau ou boucher ».

Ce recrutement « saigna » la région de ses forces vives, et les récoltes suivantes furent mauvaises, ce qui facilita… l’entrée de l’ennemi !

Sur place, dans la montagne, ils ne trouvèrent ni vivres, ni eau, ni logement,et il fallut tout improviser, si bien que, comme le précise une autre affiche, ils durent d’abord tout installer dans les grottes naturelles des alentours : les réserves de vivres, les cuisines, les infirmeries, les chapelles, etc., et ils durent aussi trouver des sources.

Or, en 1795, les Français étaient déjà devant la ville voisine de Miranda de Ebro…

Mais, par un extraordinaire retournement de l’Histoire, à ce moment même arriva une dépêche officielle annonçant le Traité de Paix signé à Bâle, entre la France et l’Espagne.

Malgré cela, et « pour le cas où », les travaux continuèrent et furent terminés en 1797. Les bâtiments étaient prêts pour recevoir une garnison de 3575 hommes.

La Trêve de Bâle permit à Napoléon d’entrer en Espagne, en 1808, soit disant pour de bonnes raisons (attaquer le Portugal, allié de la Grande Bretagne) !

Les Français entrèrent donc à Pancorbo, et ils y restèrent jusqu’en 1813, installés comme chez eux… dans la forteresse de Santa Engracia ! Ils n’en furent chassés que par Wellington, qui laissa les lieux en piteux état.

Une fois Napoléon parti d’Espagne, vaincu par les « guérilleros », le fils de Carlos IV, Fernando VII, monta sur le trône et rétablit l’Absolutisme le plus noir.

Mais au bout de quelque temps, les choses tournèrent mal pour lui : les « Libéraux », héritiers des Lumières se soulevèrent et l’obligèrent à transiger un peu, ce qui, bien entendu, ne le satisfaisait pas, ni les autres Monarchies Européennes, y compris la française qui venait d’être restaurée en la personne de Louis XVIII.

Une « Sainte Alliance », constituée par plusieurs pays européens décida donc de lui envoyer de l’aide, afin de soutenir son beau régime monarchique.

C’est ainsi que se présentèrent en Espagne « Les Cent Mille Fils de Saint Louis », une horde de combattants hyper conservateurs, bien décidés à en finir avec les Libéraux.

A la suite de maintes péripéties, et grâce à des promesses non tenues, Fernando VII put reprendre enfin le cours de son infâme dictature.

Dernier épisode concernant Pancorbo : un bataillon des « Cent Mille Fils de Saint Louis » commandé par le duc d’Angoulème, entre autres sages précautions, rasa complètement le Fort de Santa Engracia, sous le prétexte qu’il aurait pu devenir le repère de Libéraux rebelles… Curieux destin de ce fort !

Faisons un saut dans le temps : en 1951 la Route Nationale 1 vient de sortir du bourg de Pancorbo. Depuis 1974,l’Autoroute A1 en a presque définitivement éloigné le trafic, et ce sera bientôt pire avec le TGV…

Le petit pont romain ne voit plus passer presque personne, mis à part un rare trafic local piétonnier.

Le village, maintenant isolé, encaissé là-bas au fond de son étroite vallée, stagne ou s’étiole, avec à peine 6OO habitants.

Les ruines du fameux Fort de Santa Engracia, qui ne servit que pendant une quinzaine d’année (et encore seulement pour abriter l’ennemi !), dépassent d’à peine un mètre du sol !

Seuls subsistent les fantômes de si grandioses, de si tragiques épopées… Que sont devenus les immenses troupeaux des transhumances, les fiers guerriers celtes, les Légions et les chars romains, les hordes des Wisigoths casqués et celles des Musulmans barbus, les Chevaliers de la Reconquête, les interminables convois royaux, les troupes napoléoniennes et les terribles embuscades des guérilleros qui devaient en venir à bout, sans parler des faméliques combattants de la Guerre Civile ?

Eh bien, qu’à cela ne tienne ! Le Tourisme local a décidé de les ressusciter, et de les mettre en vente ! Explicitement. On peut lire sur un site Web officiel consacré à Pancorbo, la déclaration suivante :

« Première Reconstitution de la prise du Fort de Santa Engracia

Le 30 juin 2013 marquera le second centenaire de « La reddition de la forteresse de Santa Engracia, de la part des troupes napoléoniennes, aux troupes espagnoles du Comte de La Bisbal », inscrite dans le théâtre des opérations de la décisive bataille de Vitoria.

Les 15, 16 et 17 avril 2011 a eu lieu la Ière reconstitution de la prise du fort de Santa Engracia et de la fin de l’occupation napoléonienne.

En plus de rappeler le fait historique, nous réussirons à susciter l’intérêt pour les ruines de la forteresse de Santa Engracia, qui, à la suite de l’intervention pour stabiliser ses restes et de sa mise en conformité comme zone à visiter, devient une référence touristique obligée pour les visiteurs de Pancorbo.

Pour le développement de ce projet, il s’agira d’impliquer la population, en espérant qu’elle sente cette célébration comme quelque chose qui lui appartient vraiment"

Images des reconstitutions

« A quelque chose malheur est bon », en ces temps de crise ! Non ?

Faut-il pour autant avoir la nostalgie du « bon vieux temps romantique » ?

Daniel D.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par assoc.tertulia le 20 Avril 2016 à 14:55

Don Pelayo : la perpétuelle réécriture d’un mythe

Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi, depuis 1388, les aîné(e)s des enfants des rois d’Espagne portent le titre de Prince / Princesse / des Asturies?

Eh bien, c’est justement à Don Pelayo qu’ils le doivent !

Su Alteza Real la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz.

Lorsque vous visiterez les Asturies, vous ne pourrez pas y échapper à ce Don Pelayo.

La Communauté Autonome qui porte le nom de “Principado de Asturias”, se situe au nord de l’Espagne, au centre de la côte Cantabrique.

Avant de faire le portrait de notre héros, voyons un peu de cette Géographie, qui conditionne l’Histoire.

Tout le nord de la Péninsule est barré par une forte chaîne montagneuse qui prolonge les Pyrénées jusqu’en Galice: la Cordillera Cantábrica.

Cette Cordillère a été de tout temps un obstacle aux invasions: Romains, Wisigoths, Musulmans s’y sont heurtés, et ces derniers ne l’ont jamais vraiment maîtrisée.

Les Musulmans étaient entrés en Espagne en 711, conduits par le Wisigoth amazigh (Berbère du Maroc) converti, Tarik Ben Ziyad (Ziyad = Jihad !) et, vers 718/720, ils étaient aux pieds de la Cordillera Cantábrica et franchissaient les Pyrénées par le Pays Basque (Bataille de Toulouse en 721).

L’actuelle Histoire convenue de Don Pelayo peut se résumer à ceci1 :“LO QUE NOS DICE LA HISTORIA

un punto de partida para recorrer el pasado

Tras la invasión musulmana de la península en el año 711 se produce una vertiginosa ocupación de todo el territorio hispánico, desde Gibraltar al Cantábrico, sin encontrar ninguna resistencia militar hasta que en el año 718 Don Pelayo y un pequeño grupo de hombres les infringe la primer2 derrota en Covadonga.

Pelayo y sus seguidores se refugian en Covadonga y tiende una emboscada a los perseguidores al mando del general Alkama.

Derrotado y puesto en retirada el ejército musulmán, Pelayo es elegido Rey y establece su corte en Cangas de Onís.”"CE QUE NOUS DIT L’HISTOIRE

Un point de départ pour parcourir le passé

A la suite de l’invasion musulmane de la péninsule en l’an 711, se produit une vertigineuse occupation de tout le territoire hispanique, depuis Gibraltar jusqu’à l’océan Cantabrique, sans rencontrer aucune résistance militaire, jusqu’à ce qu’en 718, Don Pelayo et un petit groupe d’hommes leur infligent la première défaite à Covadonga.

Pelayo et ses partisans se réfugient à Covadonga et tendent une embuscade aux poursuivants aux ordres du général Alkama.

Une fois l’armée musulmane vaincue et mise en fuite, Pelayo est élu Roi, et il installe sa cour à Cangas de Onís.”Cette “Bataille de Covadonga» allait devenir le «berceau de la Reconquista” et l’une des «pierres angulaires de l’Europe chrétienne».

Les vieilles chroniques ont mis les mots suivants dans la bouche de Don Pelayo: «Dans cette petite colline est né le salut de l’Espagne.”

Il est dit aussi que le Roi Pelayo et les Chrétiens, portant avec eux une image de la Vierge, se sont installés dans la grotte de Covadonga pour y implorer sa protection. Plus tard, Pelayo, construisit un autel dans cette même grotte pour rendre hommage à la Vierge.

Il est bien clair que cette Histoire a été réécrite pour les besoins de la cause, qui n’était pas mince, puisqu’il s’agissait rien moins que de créer le mythe fondateur de la Reconquête, qui allait fédérer tout un peuple, toute une Civilisation pendant près de huit siècles !

Et qui reprend aujourd’hui une valeur plus que symbolique, pour ceux, au moins, qui la connaissent encore...Sait-on, au juste, qui était Don Pelayo ? Pas vraiment...

On nous dit qu’il venait du Nord de la Péninsule, né vers 685 et mort en 737. Il était sûrement le chef d’une des tribus du peuple antérieur aux Wisigoths, que les Romains avaient nommé « Astur / Astures », et qui a donné son nom à la région.

Mais son nom lui-même n’est ni wisigoth, ni latin : il est grec. En effet, « Pelayo » provient du grec ancien Πελασγοί / (Pelasgoí) qui désignait un « peuple de la mer », antérieur aux Grecs, peuple particulièrement mythique évoqué par les anciens Égyptiens, par Homère, Hérodote, Socrate, etc.

Tous les portraits de Don Palayo sont largement postérieurs à son époque ; ils sont idéalisés et ne reflètent que l’idéologie de leur temps !

On sait que des « peuples de la mer », venus du Sud aux temps néolithiques, ont remonté les côtes atlantiques de la Péninsule Ibérique, de la Bretagne, et sont même arrivés dans les Cornouailles. Etait-il descendant de ceux-là ? et que ou qui défendait-il ?

On dit qu’il était associé au roi wisigoth de Tolède, Rodrigo, catholique romain, et qu’ensemble ils perdirent la première bataille contre les Musulmans, celle de Guadalete, en 711. On dit aussi qu’à l’issue de cette bataille, il revint se réfugier sur ses terres asturiennes, et de là aurait organisé la résistance.

A la suite de leur victoire, les Musulmans s’empressèrent de mettre partout en place le système de la dhimmitude : multiples servitudes, lourds impôts que les Chrétiens devaient payer pour ne pas être trop molestés, et aussi... pour qu’ils restent « rentables » !

Par ailleurs, ils emmenèrent des otages chrétiens à Córdoba, en garantie de la dhimmitude des populations dominées.

Il semble qu’un prince musulman, un certain Munuza ait été placé à Gijón pour contrôler la zone.La question cruciale est maintenant de savoir si Don Pelayo défendait le Catholicisme Romain ou d’autres intérêts divers...

Il y a d’abord l’insupportable impôt infligé aux dhimmis! Quant aux légendes, elles font état du viol de la fille de Don Pelayo par le chef musulman Munuza —allons, de mauvaises langues !—, et puis le fait que ce même Munuza ait inclus dans son harem la propre sœur de Don Pelayo, sans le prévenir, pour créer des liens de pouvoir bien sûr, et qu’il ait eu la main un peu lourde sur cette malheureuse...

Et puis, si loin de Tolède, les intérêts de ce peuple astur, farouche, individualiste, peu romanisé et plus ou moins bien converti au catholicisme, étaient sans doute bien loin de l’Église de Rome...Quoi qu’il en soit, la fameuse « Bataille de Covadonga » aurait eu lieu en 722. Les chiffres les plus extravagants ont été avancés : 18.000 musulmans berbères contre quelques centaines de Chrétiens, ce qui obligea Don Pelayo a se réfugier dans la non moins célèbre grotte de Covadonga, dans une région inexpugnable, bien connue de lui, à 1200 m d’altitude. Cela lui permit de passer les assaillants, un à un, par le fil de l’épée, dans ces labyrinthes de défilés profonds.

Et puis, les prodiges se succédèrent : alors qu'ils cheminaient sur la rive escarpée de la rivière Deva, les survivants en déroute furent emportés par des masses de rochers et de terre, puis engloutis dans les flots du miraculeux éboulement ! La foudre même s’en mêla, qui, tombant sur un chêne, y sculpta une croix, la Croix de la Victoire, devenue depuis l’emblème de la Principauté. Les flèches musulmanes revenaient toutes seules vers l’envoyeur! Même la Vierge en personne apparut aux combattants !

La “Croix de la Victoire”

Pour la première fois de toute l’Histoire, les Chrétiens d'Espagne remportaient une victoire sur les Musulmans.

En fait, la « Bataille de Covadonga » passa inaperçue des chroniqueurs musulmans, plus soucieux de franchir les Pyrénées, de conquérir le sud de la France et de prendre Toulouse, que d’accorder la moindre valeur à une escarmouche menée par celui qu’ils nommaient « l’Ane Sauvage », dans des montagnes inexploitables.

Mais en cela ils avaient tort, car les Asturies allaient servir de refuge et de lieu de résistance aux Chrétiens de toute l'Espagne, devenant ainsi un véritable point de départ de la Reconquista, comme la suite de l’Histoire la prouvera.

Revenons un peu en arrière : qu’est-ce que cette grotte de « Covadonga » ?

L’étymologie proposée par l’Eglise Catholique est celle-ci: « Covadonga” signifie étymologiquement “Cueva de la Señora”. Ce mot provient du latin “Cova domínica”, selon les transformations suivantes: covadomínica.-covadominca-covadomnca-covadonca-Covadonga. Le nom Covadonga, dont l’ancienneté n’est pas définie, même sous sa forme latine, ne peut faire référence à une autre “Señora” que la Vierge Marie.”A l’opposé de cette étymologie de catéchisme, on peut trouver ceci: “Onga” est le nom phénicien de la déesse-mère, fondatrice de la civilisation grecque. Ce nom est attesté dans La Thébaïde, du VIIIe Siècle Av. JC. On aurait donc “Cova-d'Onga”.

Ce qui revient au même, car la Sainte Vierge n’est-elle pas un avatar de la Déesse Mère?Favila I, fils de Don Pelayo, fit construire une chapelle à Cangas de Onís, sur un dolmen que l’on peut voir actuellement sous l’autel, car il a été conservé.

Un mot sur les dolmens: ils semblent bien être la signature de ces mystérieux “peuples de la mer”, donc des Pélasges...

Dolmen sous la chapelle, à Cangas de Onís

Les premiers documets concernant Don Pelayo datent du IXe Siècle. Or, c’est en 813 que se situe l’ “invention” —aux deux sens du terme— du tombeau de l’Apôtre St Jacques, le principal mythe identitaire forgé pour les besoins de la lutte contre l’envahisseur musulman.

Coïncidence?Aujourd’hui, deux tendances principales se disputent la réécriture du mythe de Don Pelayo.

D’une part, les “gothicistes”, partisans et continuateurs de l’Eglise Catholique Romaine des Conciles de Nicée et de Trente, lignée wisigothe dans laquelle se situent la Monarchie Espagnole et les Princes des Asturies.

D’autre part, les “asturianistes” qui font de Don Pelayo un pur descendant des Asturs, courant localiste dans lequel s’inscrivent, bien évidemment, les nationalistes asturiens.______________

1. Extrait du “GUIDE DU ROYAUME” (des Asturies), édité par la ville de Cangas de Onís.

2. les infringe la primer derrota: on ne peut pas demander à tout le monde de savoir écrire sa propre langue! Il convient de dire “les inflige la primera derrota”.

Daniel D.

Les symboles de Don Pelayo:

sa Croix de la Victoire et son épée.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par assoc.tertulia le 24 Février 2016 à 19:38

La Mosquée-Cathédrale de Cordoue : un lieu de pouvoirs

La Géographie, ça sert à faire la guerre.

Les Religions aussi.Commençons par la Géographie.

Le tracé du Guadalquivir est frappant : il longe de très près la Sierra Morena dont il ne s’éloigne qu’en s’étalant dans son delta, vers Sevilla. Et il est exposé « au chaud », bien protégé, en plein Sud.

Voilà le lieu, pratiquement inchangé depuis le temps des premiers Hommes qui, s’ils n’avaient, bien sûr, pas pu voir cette carte, connaissaient fort bien le terrain.

Qui étaient-ils ?

Les plus anciens qui nous soient connus, ou supposés, étaient des Néanderthal chasseurs-cueilleurs, puis des pasteurs pratiquant la transhumance.

Comme partout, il faut considérer que les fleuves sont avant tout des obstacles, parfois infranchissables. La seule solution, pour des peuples dépourvus des techniques adéquates, c’est de repérer des gués qui vont, petit à petit, concentrer tous les chemins, formant des tracés qui se sont conservés identiques, jusqu’ à nos jours.Observons l’emplacement de la Mosquée-Cathédrale :

On se rend compte immédiatement que le Guadalquivir s’étale ici sur un haut fond qui constitue bien évidemment un gué ! Et l’on imagine facilement aussi les troupeaux le traversant pour aller chercher une peu d’herbe sur la montagne, au loin, lors de la saison sèche.

Il n’en faut pas plus pour que, le temps passant, surtout l’évolution vers l’agriculture —Encore Abel et Caïn !— ne poussent les Hommes à construire là des systèmes de protection des récoltes, ainsi que des lieux de culte, pour les renforcer en les sacralisant. Et pour se taper dessus !

Ces tout premiers lieux de culte restent inconnus à ce jour.Plus tard, grâce aux ressources minières locales, la métallurgie du cuivre et de l’argent s’est développée, et l’on considère que des populations se sont fixées sur ce site vers le IIIe Siècle Av. JC.

Une hypothèse concernant la première ville indique qu’elle s’appelait « Kart-Juba », « La Ville de Juba », du nom d’un général conquérant numide (un Berbère allié des Carthaginois) mort au combat dans la région.

Les habitants en étaient « considérés comme les plus cultivés des Ibères car ils connaissent l'écriture et, d'après leurs traditions ancestrales, ils ont aussi des chroniques historiques, des poèmes et des lois en vers qu'ils disent dater de six-cents ans » (Strabon, III,1,6).Les Romains arrivèrent sur place en 206 Av. JC.

En bons stratèges, dès le Ier Siècle ils construisirent un pont de 331m de long, en amont du gué, sur le fleuve qu’ils nommèrent Bétis..En 169 Av. JC., la ville romaine de « Corduba » fut fondée, près de l’agglomération ibérique.

De très nombreux monuments publics furent élevés à cette même époque, disparus aujourd’hui.

Par exemple, un temple, entièrement réalisé en marbre très finement sculpté par les meilleurs artisans de l’Empire, associé à un cirque, le tout dédié au culte des Empereurs divinisés. Nous retrouverons bientôt ses colonnes...

Corduba se développa ensuite jusqu’à devenir la seconde ville de l’Empire Romain, juste après Rome ! C’est ainsi que sa population put dépasser les 250.000 habitants, et qu’elle put s’offrir, entre autres nombreux édifices cultuels et festifs, un amphithéâtre capable de recevoir 35.000 spectateurs au moins...

Et le niveau culturel, sur tous les plans, était à la hauteur de l’ensemble de cette ville devenue Capitale de Province.

Malheureusement, la décadence guette toujours les plus belles civilisations !Parallèlement, depuis longtemps déjà, le Christianisme se développait dans l’Empire où il fut durement persécuté à partir du Décret Impérial de 303. C’est ainsi qu’au tout début du IVe Siècle apparurent les premiers Saints, Acisclo et sa soeur Victoria, martyrisés sur place.

Conscient du déclin de l’Empire et du développement de ce mouvement religieux, l’empereur Constantin opéra un spectaculaire retournement : il fit du christianisme —auquel il ne croyait pas !— une Réligion d’Etat, pour tenter de recadrer ses populations et de les galvaniser autour d’un seul mythe fédérateur. Cela se produisit à partir du Concile de Nicée (325), et fut confirmé par l’empreur Théodose.

Or, la tradition veut que l’initiative de ce Concile ait été soufflée à Constantin par l'évêque de Cordoue, qui le présida, le futur San Osio, né dans cette ville au sein d’une famille aristocratique chrétienne, et mort à 101 ans, en 357 ! San Osio serait aussi l’auteur du Crédo catholique que l’on récite encore aujourd’hui. Cela montre clairement le niveau intellectuel de la population !

Mais l’Empire n’en fut pas sauvé pour autant.Malgré sa décadence liée à celle de l’Empire, c’est une ville encore de toute première importance que les Vandales vont « vandaliser » —évidemment !— en 411.

En arrivant, les Wisigoths étaient Ariens (ils ne croyaient pas à la divinité du Christ), et la ville qui avait été violemment opposée à l’arianisme, sous l’égide de San Osio, structurée à la romaine, et soutenue par les gros propriétaires terriens, leur opposa une farouche résistance.

Mais, tout « vandales » qu’ils aient été, les Wisigoths n’étaient pas complètement idiots, et ils comprirent rapidement que la culture et l’organisation socio-politique romaines avaient du bon ; ils en conservèrent donc l’essentiel, sauf la religion, simplement en prenant la place des chefs !

Cependant, une de leurs spécialités était la lutte entre factions rivales. A l’issue de l’une de ces batailles, au VIe Siècle, Corduba passa sous la domination de Tolède, devenue capitale du royaume wisigothique.

C’est à cette époque-là que se produisit un nouveau retournement religieux décisif : le roi Récarède (559-601), comprenant qu’il n’arriverait pas à convertir la population à l’arianisme, décida de se convertir lui-même au catholicisme, en 587. Que ne ferait-on pas pour conserver son pouvoir ?

A partir de la conversion de Récarède, les lieux de culte catholique se multiplièrent dans Cordoue.Le plus célèbre et le plus important, disparu aujourd’hui, est la Basilique de San Vicente Mártir exécuté en 304. Il fut construit sur les bases d’un ancien temple romain dédié à Sol Invictus, ou à Janus, et devint le centre religieux de la ville.

Nous le retrouverons bientôt, dans cette logique universelle de la permanence des lieux de pouvoir, et de leur systématique recouvrement par d’autres : celle... du chien qui pisse sur un poteau !

Restes de la Basilique de San Vicente Mártir, où l’on voit que tous les personnages ont été défigurés.

Les Wisigoths sombrèrent eux aussi dans la décadence.

Il n’en fallait pas plus pour que l’Islam, qui avait déjà conquis tout le Maghreb, ne se prépare à traverser le Détroit de Gibraltar.

Ce fut chose faite en 711.

Les rivalités, les dissentions, les conflits amoureux des chefs, les luttes tribales fratricides, les trahisons, ouvrirent l’Espagne toute grande à une horde d’analphabètes fanatisés, majoritairement des Berbères, qui entrèrent là, parce que la porte était ouverte, aidés aussi par les Juifs de l’intérieur qui se vengeaient ainsi des sévices infligés par les Wisigoths, pour effectuer quelques bonnes « razzias » —le mot est d’origine arabe !—. Et ils y restèrent presque 800 ans !

Ils apportaient aussi, bien évidemment, leurs coutumes religieuses.

Dans un premier temps, il semble que des négociations, sur la base de la dhimmitude, aient été menées pour partager les lieux de culte entre Catholiques et Musulmans. « Baise la main que tu ne peux pas couper » : vous connaissez le proverbe ?En 755 débarquait à Almuñécar le prince omeyyade, Abderramán Ier, seul rescapé du massacre de sa famille à Damas par la tribu rivale, les Abbassides.

Il trouva l’Espagne, devenue Al Andalús, en proie à un désordre considérable parmi les petits rois rivaux installés à la place des dignitaires wisigoths : Berbères, Yéménites, Syriens, Egyptiens, etc., les Arabes proprement dits étant nettement minoritaires.Ayant pris le pouvoir à Cordoue, il s’attacha à structurer « son » royaume. C’est dans ce contexte qu’il entreprit d’édifier la Mosquée en 785.

Or, cette Mosquée présente des particularités difficilement explicables, par exemple son orientation : elle n’est pas tournée vers La Mecque, mais vers le Sud. Pourquoi ?

La querelle des hypothèses tourne actuellement à la guerre de religions. Mieux vaut ne pas s’y laisser prendre ! Le plus sûr est d’en revenir au chien qui pisse sur le poteau : toutes les religions ont recouvert par les leurs les lieux des anciens cultes !

La Basilique de San Vicente Mártir a donc forcément été recouverte par la Mosquée, juste en procédant à un réaménagement intérieur, par une translation de 90° de son axe, sans toucher les murs, par commodité, et afin qu’elle ne soit pas orientée vers l’Est des Chrétiens.

Une autre question cruciale : il est avéré qu’au moins une colonne de l’édifice provient d’un temple romain. Et elle n’est pas la seule.

Cette colonne a exactement la même hauteur que toutes les autres. Alors ?

Il faut bien se rendre à l’évidence : les autres ont obligatoirement été façonnées sur ce modèle.

Il semble qu’une entreprise de récupération massive de colonnes de provenances diverses ait été mise en place. A cela se sont ajoutées bien sûr des réalisations supplémentaires menées à bien par les artisans locaux, traditionnellement bien formés à cet ouvrage. C’est qu’il y avait du pain sur la planche, pour façonner les 1013 colonnes que compta la mosquée à son apogée!

Chaque souverain musulman apporta ensuite sa touche personnelle, comme démonstration de son pouvoir : embellissement, agrandissement, etc.